清政府允许驿丁开荒种地,引来民众聚居——

驿站的设立助推东北垦荒

清代龙头信牌 木质扁圆形,阴刻汉满蒙三体文字“宽温仁圣皇帝信牌”,样式与明代铜令牌相似,是研究清初史实的重要文物。 信牌是清政权发布命令、官吏奉差出使传递皇帝诏谕所使用的通行牌和凭信物。

明代义州守卫军铜令牌。

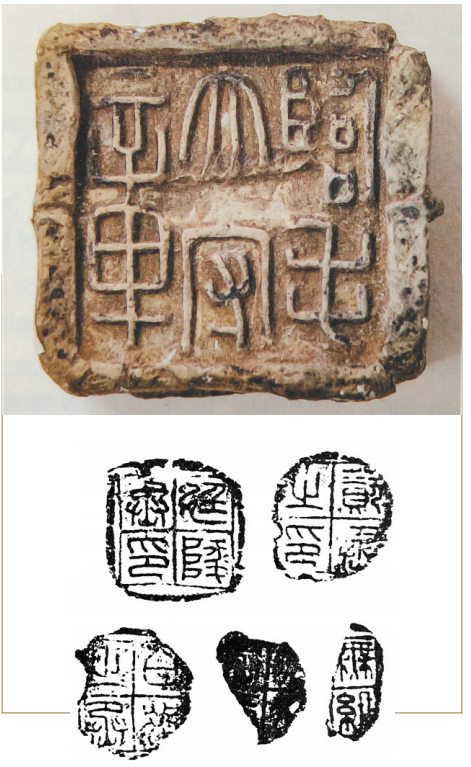

汉代印章封泥及拓片。

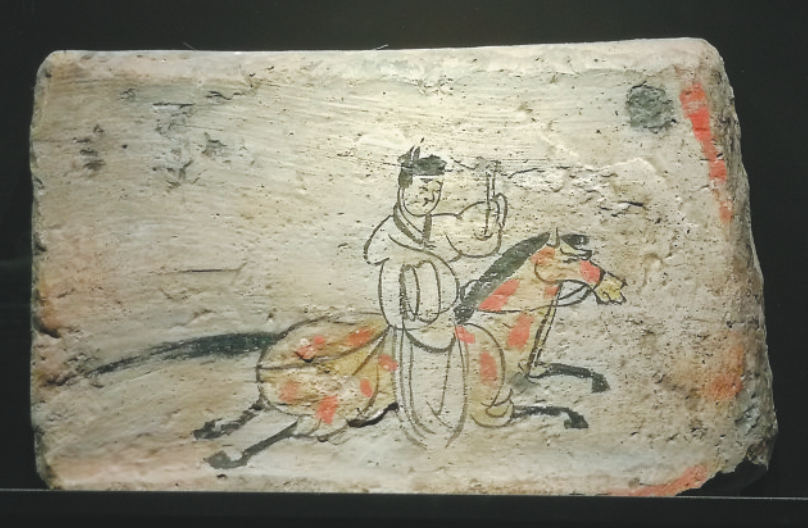

魏晋时期的砖画《邮驿图》。

鞍山驿堡正门。

更多精彩 扫码观看

本报记者 朱忠鹤 文并摄

提要

我国古代驿传系统在几千年的演进与发展中逐渐完善。到了清朝,清政府在东北地区的驿站设置更加完备,相较于明代,清代的驿站在增加军事防御功能的同时,还允许驿丁在驿站周围开荒种地,养活家人,在客观上促进了东北地区经济的发展。

清朝在东北设驿站增加了军事防御功能

古朴、厚重、充满沧桑的墙体掩映在青草绿树间。在鞍山市西南8公里处,有一座保存较为完好的明代驿堡——鞍山驿堡。历史上,这座驿堡不仅承担着驿站功能,当时还兼具军事防御作用。

因地处交通要道,鞍山驿堡经常出现在朝鲜使臣的日记里。在明代,大量朝鲜使臣频繁往来于两国之间。

清代,由于驿路调整,鞍山驿堡逐渐没落下来。鞍山驿堡从“热”到“冷”,其背后是明清两朝对东北地区管理策略的改变。“明清两朝在东北地区的驿站设置格局是不同的。”中国人民大学清史研究所副所长、教授刘文鹏说。

在明代,东北地区的驿站设置以两大都司为主要区域。“都司”的全称是都指挥使司,是明代的军事机构。两大都司之一的辽东都司指挥所位于辽阳,所以明代驿站的设置以辽阳为中心,向各个方向延伸。奴儿干都司则设置开原东陆路、开原西陆路、海西西陆路等几条驿站线路,通往东北各部族所在地。

刘文鹏表示,清朝统一后,在今天的辽宁境内继续沿用明代驿站,在黑龙江、吉林两省,新建了很多驿站,尤其是从开原向北延伸的驿路,基本都是新建的。

具体到辽宁境内,清朝沿用明朝的驿站线路以盛京(现在的沈阳)为中心,外射出两条线路,一条是从盛京到山海关,一条是从盛京到鸭绿江畔的凤凰城。

这一说法得到了辽宁省博物馆原馆长王绵厚的认同。作为专门研究东北交通史的专家,王绵厚表示,从山海关到盛京这条线路上,清政府一共设置了13个驿站,分别是沙河站、东光站、宁远站、高桥站、小凌河站、石山站、广宁站、旧萧河站、二道井站、白齐铺站(白旗堡站)、巨流河站、旧边站、盛京驿。

而从盛京到鸭绿江一共有8个站:石榴河站(十里河站)、东京驿站、狼子山站、甜水站、连山关站、通远堡站、雪里站、凤凰城站。

刘文鹏说,清代在东北地区的驿站设置之所以与明代存在很大不同,主要原因在于疆域的拓展。虽然明代也对东北地区进行管辖治理,但奴儿干都司的头领多为朝廷册封的当地民族部落首领,头领具有一定的自由权,这与清朝对东北地区的直接统治截然不同。之所以如此,主要是出于军事防御需要。

不过,清朝在东北地区设置驿站,是一个跨越了几任皇帝的连续工程。顺治初年,沙俄开始染指黑龙江流域,康熙皇帝在平定“三藩”后,构建防俄固边战略防御体系,其中一项内容就是修建驿站。到了乾隆时期,在优化原有驿站的同时,开始规划、设立新的驿道。光绪时期,东北地区再次受到沙俄侵扰,清政府不得不在东北边境布防重兵,因此又新设立一批驿站。

驿传系统在不断演化中完善

中国古代的驿传系统,实际上在先秦时期就已经初见雏形。有学者考证,夏朝时期,统治者已经有能力动员人力修建道路。道路的通畅为驿传系统提供了基础。周朝时期,随着统治能力的加强,文报的传递方式也多了起来,比较常用的一种方式是“蘧”。“蘧”是一种马车,这是当时速度比较快的交通工具,所以周代的“蘧传”是应对紧急情况的一种通讯方式。

刘文鹏表示,秦朝建立后,大一统国家对政令快速传递提出更高要求,因此,秦汉之后的驿传系统快速发展。秦代的驿传系统以“邮”为主,马车或马为主要工具。

汉朝驿传系统在运输方式上有马车和步行两种,具体又分为亭、邮、驿、传。到了后期,“驿”已经可以与“邮”相提并论了,只不过,“驿”的主要功能是为那些传递紧急文书的信使或者承担特殊使命的人提供快速传递服务。

到了唐代,驿传系统的规模空前扩大,而且体制也更加完备。历史资料显示,唐代有陆驿1297个、水驿260个、水陆相兼86个,一共是1643个。

五代时期,一些割据政权,如后汉,开始把“铺递”这种驿传形式划归中央统一管理,这为宋代以后庞大、统一的铺递组织的形成奠定了基础。

从宋代到明代,驿传系统的发展更加完善,主要包括驿、铺两大系统。“驿”要负责紧要文报的传递和官员的接待,“铺”则是日常文报的传递系统。如果细致划分,宋代共分为驿、铺、急脚递这三种情况。宋代的“驿”也叫“驿馆”,大多数都位于交通要道之上,主要用来招待过往的官员,为他们提供交通工具。

元明两代日常文报的传递由“急递铺”承担,不承担官员的招待和运输任务。

辽宁省博物馆展出一个红色信牌,是清代官吏传递命令时使用的信物。在清代,驿传系统已经形成了较为完备的制度与方式,概括来说,就是以驿站为主,具有官员接待、文报传递、物资转运三项功能。

驿站促进了经济发展

从沈阳市内出发,往西南方向约30公里便是铁西区的彰驿站村,顾名思义,这里曾有一座驿站。在清代,辽宁地区驿站的设置除了传递信息外,还在客观上促进了东北地区大片荒地的开垦与利用。

1644年,清廷迁都北京。专注清史研究几十年的研究馆员、沈阳故宫博物院副馆长李理表示,1644年只是清廷迁都的起始年,此后数年,众多八旗官兵及其家属、族人以及奴仆、庄户、壮丁等相继搬迁,形成人口大迁移。

迁都之后,东北地区荒凉无人,盛京地区一度成为流放犯人的主要区域之一。一位名叫函可的僧人在被流放到盛京后,写下了“人屋半荒芜”的诗句,反映了盛京地区当时“有土无人”的具体状况。

东北地区逐渐设立起来的驿站在一定程度上改变了这种局面。刘文鹏说,一方面在驿站当差的驿丁可以根据清政府的规定,合法地开垦土地,另一方面,很多流民可以寄居驿站,他们在周围开荒种粮。

实际上,在东北设置驿站之初,清朝统治者就希望驿站能够“自给自足”,也就是说,驿站在承担相应功能的同时,驿丁们可以耕种周围的土地来养活自己和家属。

当时,东北地区所有荒地完全由国家掌管,统治者根据每个驿站的人数分给相应数量的土地。大的驿站有10多个驿丁,小的驿站也有2人至3人,驿丁们携妻带子共同居住在驿站,所以,荒地在被开垦的同时,人口也在逐渐增加,东北地区现在的一些村庄、城镇就是因此而发展起来的。

逃难到东北的流民也是开荒垦田的主力。虽然清政府对百姓开发东北土地的政策前后不一,但实际上,从顺治到清朝后期,大量中原地区逃难百姓源源不断地涌进东北,在东北地区设立的驿站周围经常成为这些流民重要的栖息地。“从主观上讲,清朝统治者在东北设置驿站最直接的初衷并不是为了这个地区的经济开发,但在‘闯关东’的历史背景下,这些驿站客观上起到了促进经济发展和建立基地的作用,既是流民聚集的基地,也是农业开发的基地。”刘文鹏说。

重新打量

驿站遗址

本报记者 朱忠鹤

位于沈阳市铁西区彰驿站街道彰驿站村的盛京驿站,是省内为数不多主打“驿站文化”的文旅综合体。徜徉在这组仿古建筑中,四处充盈着古朴与厚重气息。最吸引笔者的,倒不是丰富的功能设置,而是驿站背后所承载的驿站文化。

时隔几百年,驿站的原始面貌已难寻觅,但置身其中,仔细思量,仍会让人增加对驿站文化的纵深理解,同时也会让人不由得感叹岁月飞逝。换言之,这处综合体是打开驿站文化的一道门,轻轻推开,历史仿佛重现。

应该说,盛京驿站开发较早。其实,除了彰驿站村外,在我省更早一些的驿站遗迹都有迹可循,甚至有的驿站或堡城至今还可清晰看到建筑痕迹。这些都是宝贵的历史文化资源。

我们不妨重新打量这些残存下来的驿站遗迹。像彰驿站村这样,可以建设单体文旅综合体,供游人沉浸式游览;如果梳理省内主要驿站或驿路的位置,也可以打造一条串联起特色景区的“古代驿路之旅”。

在日常工作中,笔者发现,我省旅游资源丰富,散布在驿路周边的景区、景点等旅游资源较多。如果用“驿站”这条主线将丰富的旅游资源链接起来,不仅游玩主题更加明确,而且还会让游人领略到独具特色的驿路文化。

作为拥有丰富驿站资源的省份,我们不妨试试。